藤野一夫さん「下町芸術祭2017実行委員長」この人に注目・関学生がインタビュー

神戸市長田区で開催される下町芸術祭にかかわるユニークな人たちに関西学院大学山中速人ゼミの学生たちがインタビューしました。今回は、実行委員町の藤野一夫さんです。 (取材班)資料映像:加藤星七、スイッチャー:朝田有香子、カメラ:植和田浩亮、ディレクター/話し手:永井綾 (企画制作配信)関西学院大学山中速人研究室/エフエムわぃわぃ

藤野一夫さん「下町芸術祭2017実行委員長」この人に注目・関学生がインタビュー

神戸市長田区で開催される下町芸術祭にかかわるユニークな人たちに関西学院大学山中速人ゼミの学生たちがインタビューしました。今回は、実行委員町の藤野一夫さんです。 (取材班)資料映像:加藤星七、スイッチャー:朝田有香子、カメラ:植和田浩亮、ディレクター/話し手:永井綾 (企画制作配信)関西学院大学山中速人研究室/エフエムわぃわぃ

本日9月3日土曜日YYCrewミーティングの後、私たちの使わせていただいているたかとりコミュニティセンターの共有部分のお掃除! 廊下もロビーも階段も階段の手すりも目に付くところはどこもかも、ガラス張り、白亜の建物、たかとりコミュニティセンターは磨きがいがあります。

廊下もロビーも階段も階段の手すりも目に付くところはどこもかも、ガラス張り、白亜の建物、たかとりコミュニティセンターは磨きがいがあります。

家でお掃除のお手伝いをしたことのある人もない人も、みんなで力を合わせて!

家でお掃除のお手伝いをしたことのある人もない人も、みんなで力を合わせて! お掃除なら任せて!の人も参加。歯ブラシも出動させて磨き上げます。

お掃除なら任せて!の人も参加。歯ブラシも出動させて磨き上げます。

仕事帰りの人も今日は休日の人も。

仕事帰りの人も今日は休日の人も。

最後にクーラーの効いたお部屋で、真っ白になったWhiteboadを背に記念撮影です。お疲れ様でした。ありがとうございます。来週の1コイン番組は「お米にあう一品持ち寄りラジオ祭」です。

最後にクーラーの効いたお部屋で、真っ白になったWhiteboadを背に記念撮影です。お疲れ様でした。ありがとうございます。来週の1コイン番組は「お米にあう一品持ち寄りラジオ祭」です。

「まちはイキイキきらめきタイム・水曜日」パーソナリティ片岡法子さんが

先日制作・放送した特別番組がネットでも聴けるようになりました。

「まちイキ水曜」でもおなじみのバリアフリーお笑い集団「ナガタ喜劇塾」に集う人々を描いた

とても聴き応えのある番組に仕上がっています。

下記URLから片岡さんのブログへとリンクしています。

http://sound-record.seesaa.net/article/384493042.html

—————————————————-

2013年秋、あるお笑い集団が旗揚公演を行いました。

その名も「ナガタ喜劇塾!」。

しかし、「ナガタ」の冠がついていながら、

神戸市民はひとりも参加していません。

メンバーは、明石、大阪、滋賀、

遠くは茨城県と遠方からの参加者ばかり。

障がいのある人・ない人、年齢もバラバラで

何の統一感もありません。

なぜこの人たちは、長田に集っているのでしょうか?

その魅力はいったいどこにあるのでしょうか?

不思議な集団「ナガタ喜劇塾!」の秘密に迫ります。

このような形がラジオ番組として成り立つのかどうか、

かなり実験的に制作しました。

ぜひ酷評をお寄せください。(>_<")

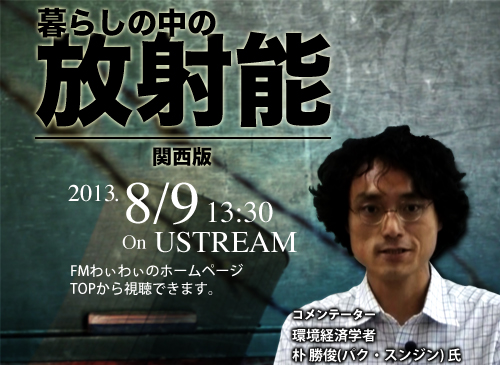

「暮らしの中の放射能・関西版」

~第1回 脱原発しても地元経済は破綻しない~

放送日程:2013年8月9日金曜日13時30分~14時11分(41分間)

環境経済学者の朴勝俊さんが、原発地元の未来の産業・経済をどうすれば発展させることができるかを語ります。

FMわぃわぃにソウルフラワーユニオンの新譜『踊れ!踊らされる前に』のプロモーション版が届きました。CDを聴きながら。歌詞カードを手に取ると、そこにはこう書かれていました。

このアルバムをレイシズムと闘う世界中の仲間達に捧げる!

6月26日リリースを前に、FMわぃわぃでは『踊れ!踊らされる前に』の全11曲をさまざまな番組の中で先行オンエアしていきます。

お楽しみに!

東日本の被災地だからこそのいろんな目線での情報発信をする東日本大震災・復興の軌跡「縁(ENISHI)」

その2012年9月号の別冊は中々の優れもの!!秀逸な別冊マガジンです。

先着2名の方には、プレゼントいたします。

お名前、住所、連絡先をお書きの上、FMわぃわぃまでメールをお送りください。

宛先:yy778@tcc117.org

プレゼントとは別に、ぜひぜひみなさんに知っていただきたくFMYYで10冊購入しました。今ならそれをお分けすることができます。一冊¥840です。

2週間生き抜くためにはまず日常からの準備が必要です。

調理のための熱源は、電気会社やガス会社からの供給はない!と考える必要があり。そのためだけに買う。というのも有ですが、この機会にアウトドアも体験して、使ってみるというのは、いかがでしょう?!

災害時のコンビニで手に入りやすかったスナック菓子、あるいは家の中に結構あるともので考えられた食事メニュー43.

その中のひとつ、No1はカレーせんべいでカレーライス風~

「縁(ENISHI)」

被災地では日に日に身体的、精神的に将来への不安が増してきています。少しでも現状の不安が解消できるようその経緯を取り上げ、より多くの団体へ被災地支援の必要性を波及させる必要があります。

そこで、東日本大震災の被災地の現状と復興の記録を様々な分野から取り上げ、東日本大震災・みやぎ復興の軌跡と題した復興支援情報誌「【縁】E NI SHI 」を全国に向け刊行していきます。

被災地では何が不足しているのか、何が必要とされているのか、現地の声を発信し、後世に伝えていくことが何よりも必要と考えます。そこには縁があり、絆があり、人々を一つの輪にする力を持っています。この出版を通して私たちスタッフ一同は、被災地の復旧・復興に向けた支援を継続して目指していきます。

被災地の生の声を取り上げ、もう二度とこのような悲しく辛い思いを誰にもさせてはならない、そして未来の子供たちに被災地の経験と教訓を語り伝えていくことが使命であると考えています。

是非、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。