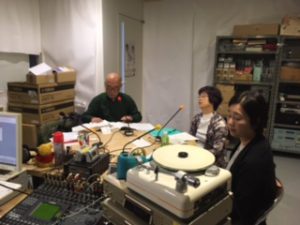

10月21日17時から18時の「南の風~奄美編」いつものように担当は大橋愛由等さん

今月は前半は、「島尾敏雄を語る会」そして後半は「奄美民謡研究」についての重層なお話の1時間です。

ゲスト紹介

(1)高木敏克氏(小説家。長田区在住)

(2)酒井正子氏(川村学園女子大学名誉教授、奄美歌謡研究者)

(3)清水かおり氏(ウタシャ、太原俊成民謡教室)

◆語りの内容

(1)高木敏克氏(小説家。長田区在住)☆神戸の作家としての島尾敏雄について語ってもらいました。

高木氏は、10月21日(土)に神戸文学館で行われるリレートーク「神戸から 島尾敏雄を問う 文学・思想そして奄美の位相から」のパネラーとして参加するので、トークの内容の一部を番組で紹介してもらいました。島尾敏雄は生涯さまざまな場所にかかわった作家ですが、神戸に実家があり、奄美から復員後、神戸に住み、ここからいくつかの作品を執筆して文壇デビューします。しかし現在、島尾を「神戸の作家」としてとらえる傾向が少ないために、高木氏があらためて島尾作品を読み直すことによって、再評価の試みをしたのです。(10月21日に開催されたリレートークで当日会場に配布しました冊子も添付しておきます)

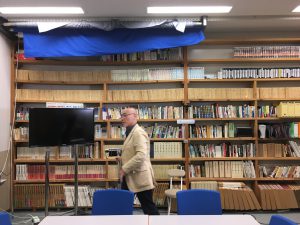

10月21日(土)神戸文学館で行われたリレートーク「神戸から島尾敏雄を語る 文学・思想そして奄美の位相から」で熱弁を振るう高木敏克氏(右から二人目)

10月21日(土)神戸文学館で行われたリレートーク「神戸から島尾敏雄を語る 文学・思想そして奄美の位相から」で熱弁を振るう高木敏克氏(右から二人目)

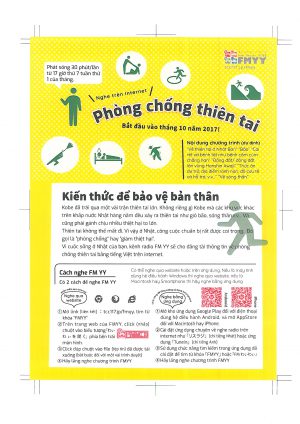

同日島尾敏雄に関するリレートーク当日に配布された資料01

同日島尾敏雄に関するリレートーク当日に配布された資料01

同日島尾敏雄に関するリレートーク当日に配布された資料02

同日島尾敏雄に関するリレートーク当日に配布された資料02

(2)酒井正子氏(川村学園女子大学名誉教授、奄美歌謡研究者)☆奄美歌謡の研究の最前線にたつ立場から歌謡全般のありようについて語ってもらいました。

奄美歌謡の研究者として著作・研究論考も多い酒井正子さん。FMわぃわぃ「南の風」には二回目の出演です。前回はFMわぃわぃの局舎がまだプレハブ造りだった時代。今回は東京から関西のシマウタ大会を見学するために神戸に滞在していたのを、日程を調整してもらって番組に出演していただきました。

酒井さんは、永年、研究のために録音・録画していた貴重な奄美(特に徳之島中心)の歌謡に関する音源、録画を、徳之島伊仙町に寄贈されました。これは素晴らしい行為です。現地で録音・録画したものを、現地に還元する(研究室に閉じ込めてしまわずに)その営為は、研究者としての良心を感じます。わたし(大橋)も20年以上「南の風」の番組のために録音してためている音源を神戸に抱え込むのではなく、いずれ奄美の各島に還元しようと考えていただけに(もちろん酒井さんが蒐めた量とは比較にはできませんが)酒井さんの寄贈の行為には賛意と讃辞を送りたいと思っています。

番組ではFMわぃわぃCDライブラリーとして制作した坂本武広さん(徳之島町山集落出身)の歌声を丁寧に解説してくれました。

(3)清水かおり氏(ウタシャ、太原俊成民謡教室)☆シマウタの師匠である太原俊成さんについて。

添付している写真(左)に映っている男性は太原俊成さん(ヒギャ唄の名手)、女性はカサン唄の女王・上村藤枝さん(いまやこのお二人はお亡くなりになっているので、この写真、かなり貴重です)。お二人がNHKテレビに出演して45周年にあたる時に開いた記念コンサートで撮影したものです。このNHKテレビの番組は日本ではじめて奄美のシマウタが全国的に放映された記念碑的な番組なのです。

奄美大島瀬戸内町出身の清水かおりさんは、太原俊成民謡教室で研鑽をつんでいました。太原さんの周りには、師匠のやさしい人柄にも引き寄せられ、いつも多くのお弟子さんたちが集まり、シマウタが後世につたえるべき大切なことを伝授していこうとする情熱が感じられました。そんな太原さんが2017年9月に逝去されたのは、残念なことです。

NHKテレビ出演45周年記念コンサートで花束を受けるウタシャの太原俊成氏(写真左・ヒギャ唄の名手)、上村藤枝さん(写真右・カサン唄の女王)。いまこの二人はお亡くなりになっているので貴重な写真

NHKテレビ出演45周年記念コンサートで花束を受けるウタシャの太原俊成氏(写真左・ヒギャ唄の名手)、上村藤枝さん(写真右・カサン唄の女王)。いまこの二人はお亡くなりになっているので貴重な写真