連続5回シリーズ「まちはイキイキきらめき講座」

第2回~今隣にある難民問題~ゲスト講師:難民ナウ!代表 宗田勝也さん

放送日は12月17日土曜日14時~15時(毎月の第3土曜日です)

今回のお招きしたのは、京都三条にあるコミュニティラジオ京都三条ラジオカフェで、2004年から「難民問題を天気予報のように」をコンセプトに番組を制作し放送している「難民ナウ!」を主宰し、同じく「難民ナウ!」という名前の団体の宗田勝也さんです。

**「難民ナウ!」日本初の難民問題専門情報番組です。

Nanmin Now! is a radio program which broadcasting

at Kyoto Sanjo RadioCafe in Kyoto, Japan since 2004.

The concept is “Broadcasting refugee issue just like weather report”.

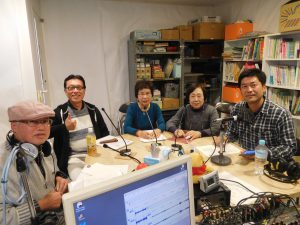

1時間番組の最初のコーナーでは「なぜ難民問題を天気予報のように!」と考えられたのか?そして今回のテーマにある「難民問題は本当に隣にあるのか?」という素朴な疑問に丁寧に答えていただきました。

1時間番組の最初のコーナーでは「なぜ難民問題を天気予報のように!」と考えられたのか?そして今回のテーマにある「難民問題は本当に隣にあるのか?」という素朴な疑問に丁寧に答えていただきました。

そして番組後半は、世界の各地から伝えられる難民問題、そこに何とも知れない不安感が生まれる最近の世情を考えるトークとなりました。その怖れは、「難民問題」は自分とは関係のない「遠い哀しみ」として距離を置くことでその怖れから回避しようとする心の動きであることを明確にし、「自分とは、そして自分の地域とは関係のないもの」として見ようとしない、あるいは自分の領域を守り、他者の排除・排斥の世界の動きと呼応していることを解説されました。

そして番組後半は、世界の各地から伝えられる難民問題、そこに何とも知れない不安感が生まれる最近の世情を考えるトークとなりました。その怖れは、「難民問題」は自分とは関係のない「遠い哀しみ」として距離を置くことでその怖れから回避しようとする心の動きであることを明確にし、「自分とは、そして自分の地域とは関係のないもの」として見ようとしない、あるいは自分の領域を守り、他者の排除・排斥の世界の動きと呼応していることを解説されました。

宗田さんのお話は、一つ一つの問題を本のページをめくり、一行ずつその意味を分かりやすい言葉に変えていくように解説していかれました。番組を聞き終わった時あなたは、きっと難民問題を考えること、それは、自分にとっても地域にとっても大きな力となり、豊かさへの道筋が開けることになるのだと実感されるでしょう。

11月のゲストは、グローカルな魅力づくりグループです。

11月のゲストは、グローカルな魅力づくりグループです。