2016年7月から始まった「長田今昔物語千夜一夜」130夜をもって終了しました。この番組の提供者プロジェクトMのお二人に、FMわぃわぃとの出会い、繋がり、そしてこの番組制作提案をなぜ受け入れられたのか?をお聞きしました。

【131夜 振り返りのその1】

【131夜 振り返りのその1】

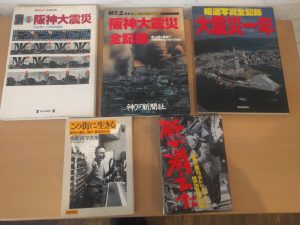

FMわぃわぃの放送を聴き出したのは、阪神・淡路大震災後間もなくです。私たちがFMわぃわぃを応援し始めました大きな理由として、信子はマイノリティも含めた誰でも発信できる場ということに、清の方は多文化共生のスローガンに共鳴したわけです。

ですが、震災から時間が経つごとに、この共生の考え方が薄まっていっているようにも感じています。

今は多くの人が外国から日本に来ようとしている時代、そして同時に日本が若い人たちに来てもらわないと社会が成り立たない時代を迎えようとしているのが明らかです。

しかしそれとは真逆に、特に体制側に人権というものをを無視した「排除」の体質があるのではないでしょうか?

外国籍の人たちを区別・排斥して、日本人だけで小さくまとまって行こうとする考えは、非常に残念です。

自分の街を知ることが世界を知ることにつながり、大切な事なのは確かですが、その今を正しく理解するには歴史を正しく知らなければなりません。

時代を日本の敗戦直後に遡ってみます。

敗戦後、最初に行われる総選挙に備え、その直前に選挙法を1945年12月に改正し、「国体護持」の目的で日本国籍を持たない者の参政権をまず取上げました。そして1948年のサンフランシスコ平和条約の発効直前に国籍法を改正し、日本に住む日本戸籍を持たない人たちの日本国籍を通達一本で選択権もなく一方的に剥奪しました。

その結果、日本国憲法では保障される筈の義務教育を受ける権利など、いろんな場面での制約や混乱を引き起こしました。

1991年に入国管理法が改正されて「日本に居住する定住外国人」ができるまで、日本政府から無視された人たちは無国籍のままだったのです。

【131夜 振り返りのその1】

【131夜 振り返りのその1】

W宮本の高校同窓生のご縁から、出演頂けることとなりました。

W宮本の高校同窓生のご縁から、出演頂けることとなりました。 奏を始め、高校までは神戸に、そして武蔵野音楽大学、英国王立音楽院で学ばれました。

奏を始め、高校までは神戸に、そして武蔵野音楽大学、英国王立音楽院で学ばれました。