藤野一夫さん「下町芸術祭2017実行委員長」この人に注目・関学生がインタビュー

神戸市長田区で開催される下町芸術祭にかかわるユニークな人たちに関西学院大学山中速人ゼミの学生たちがインタビューしました。今回は、実行委員町の藤野一夫さんです。 (取材班)資料映像:加藤星七、スイッチャー:朝田有香子、カメラ:植和田浩亮、ディレクター/話し手:永井綾 (企画制作配信)関西学院大学山中速人研究室/エフエムわぃわぃ

藤野一夫さん「下町芸術祭2017実行委員長」この人に注目・関学生がインタビュー

神戸市長田区で開催される下町芸術祭にかかわるユニークな人たちに関西学院大学山中速人ゼミの学生たちがインタビューしました。今回は、実行委員町の藤野一夫さんです。 (取材班)資料映像:加藤星七、スイッチャー:朝田有香子、カメラ:植和田浩亮、ディレクター/話し手:永井綾 (企画制作配信)関西学院大学山中速人研究室/エフエムわぃわぃ

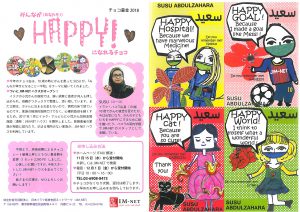

ず~~とFMわぃわぃと連携しているイラクの小児がんの子どもたち支援JIM-NETのためのチョコ募金です。

「チョコ募金」は、2006年から毎年おこなっている冬季限定の募金キャンペーンです。

寄付のお礼にチョコレートをプレゼントしています。

チョコ募金は以下の活動に使われます。

★イラクの小児がん医療支援

★シリア難民・イラク国内避難民支援

★福島の子どもたちを放射能から守る活動

チョコ募金には、毎年大きなテーマがあります。

今年のテーマは「みんながHappyになれるチョコ」です。

FMYY金千秋からひと言!

シリア難民やイラク国内難民(海外へ難民として出ることもできない人々)の話はJIM-NETの方々からお聞きしました。支援に力を尽くされる彼らのお話をFMYYの番組にご出演いただきお聞きした私は、難民とは紛争とは、世界の大国・強国の政治的争い・その力の駆け引きから生まれているんだと私は理解しました。

大国同士の綱引きで生まれる難民問題は現在もなお続いています。そして自らが起こしたことでもないにもかかわらず難民となった人々がは、世界の強国といわれる国々から排除されようとしています。

日本政府はその強国とともに歩もうとしています。

難民たちの地域は、強国の放射能の威力を搭載した爆弾が打ちこまれ、小児がんは多発しています。その子どもたちの治療に奮闘している日本の民間組織はたくさんありますが、その一つがJIM-NETです。

まずはこの子どもたちの命を支えるため、そのためのチョコ募金です。可愛らしい毎年のチョコのカンカンの入れ物を彩るのは小児がんの子どもたちの絵です。

私はたくさん集めて、中のチョコ(北海道六花亭のハート形のチョコ。とってもおいしいです)を食べてからは中に磁石を入れて冷蔵庫に飾っています。イラクの子どもたちは2011年福島の原発事故のNEWSを見て、自分たちを支援してくれる日本の福島の子どものために募金をして支援金を送ってくれました。

この心をとても大切にしたいと思います。ぜひ一度このチョコ募金に参加ください。お願いします。

10月9日木曜日 JICA関西のタイからの研修生が大勢でおいでくださいました。

人身売買について活動している方々です。たかとりの仲間であるアジア女性自立プロジェクトAWEPが講義しました。

終了後、木曜日のたかとりはみんなそろって食堂でお食事。本日はベトナム料理のフォーを研修員のみなさんと楽しく食べました。

タイ語やベトナム語の飛び交う「たかとりの日常」です。

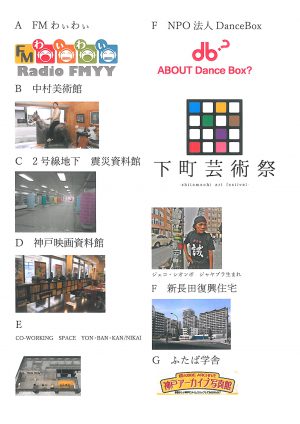

11月4日土曜日3時から「下町芸術祭2017」の地域のアートを探しにインターンを引率して出発。

駒が林地域の防災空地「通称黒板広場」はかなりのヒットだったようです。 放送終わりに、まず海運町のFMわぃわぃから久保町の中村美術館へ三人で出発。美術館の多くの作品が展示されている旧の駒が林保育所に、中村さん宅の方に道案内いただき到着。

放送終わりに、まず海運町のFMわぃわぃから久保町の中村美術館へ三人で出発。美術館の多くの作品が展示されている旧の駒が林保育所に、中村さん宅の方に道案内いただき到着。

新長田南地区一帯で繰り広げられている「下町芸術祭」を体験するため、旧駒ヶ林保育所に行きました。

下町の細道を抜けると突然現れるアート作品に驚きながらも、気が付けばすっかり夢中になって展示物を楽しみました。

最後は大正筋、新長田商店街を探索しました。案内してくださった金さんから、国道を境に街並みが違うことを教えてもらい、先の震災についてもお話を聞かせてもらうことができました。そして最後は若松公園の鉄人28号と記念写真を撮りました。今回お世話になった金千秋さん、そしてFMYYの皆さん、下町げ医術際の皆さん、今回は本当にありがとうございました。

9月23日のYYjournal~長田の視点で放送した、インドネシア、ジャカルタ、メラピ山の仲間が北海道の有珠山の火山マイスターとの学びあいの後、神戸・長田に降り立ちました。

FMわぃわぃでのワンコイン出演の後、長田のまち歩き。今回は「アートとまちづくり」の現場にお連れしました。

久保町の中村美術館では、張りぼてのつくり方に感動!さっそく実況中継。インドネシアの仲間たちに送っていました。

ダンスボックスでは11月3日から始まる「下町芸術祭」のオープニングイベントに招かれていた「POP ANIMAL FAMILY」のジェコたちとの出会い!

インドネシアで(のみならず欧米でも)絶大な人気を誇る彼らと神戸・長田での出会いに驚いていました。

FMわぃわぃと彼らとの友情はこんな感じです~~