2026年を迎え全ての人々が平和に幸せに暮らせることを切に願います!

새해복많이받으세요(韓国) Feliz Año Nuev (スペイン語) CHÚC MỪNG NĂM MỚI(ベトナム語語)

Manigong bagong taon (タガログ語)アシㇼパ・アウㇰ・ワ・オンカミアン・ナ(アイヌ語) いーそーわぐち(琉球語)新年快乐(簡体字) Selamat tahun baru (インドネシア語) Yeni yılınız kutlu olsun (トルコ語)

FMYYに関係の深い世界の言葉で、2026年世界中が平和で過ごせるようみなさまにご挨拶いたします。

振り返ると2024年1月1日能登地震からの復興の道は未だ遠く、今年で震災15年の福島原発被災地浪江からは地域の人々の心を繋ぐためのラジオ局立ち上げにお知恵を貸してほしいとのメールが届きました。

震災では多くの涙が流されました。たくさんの命が奪われました。

そんなたくさんの悲しみを寄り添うことで、声を掛け合うことで少なくするための営みとして生まれたFMYYというメディアです。

昨今自然災害はますますその数を増し、世界中に大洪水や台風の激甚被害が溢れています。そしてその自然の脅威は熊の異常な出没情報を見ても、私には人間の欲望への自然界からのしっぺ返しのように思えます。合わせて残念なことに世界首脳たちの視線は平和希求の崇高な高みへの努力というより、地球に線を引くこと、陣取り合戦に熱心なように思えます。

今こどもたちが涙を流し、恐怖で目を見開いている様子が世界中に配信されています。私たちの日常の生活の中、朝ご飯を食べている時、夜温かい部屋で談笑している部屋にその様子が映し出されています。この異常事態を異常だと感じ、ヒリヒリとした痛みとして何らかの行動に移さなければ、あの震災で二度とこの子たちの未来を奪ってはいけないと誓った気持ちが嘘になります。

世界のこどもたちの未来を守るため「誰もが幸せに生きるための声」を上げ続けていくためFMYYは、今年もJR新長田駅前広場で開催の「1.17KOBEに灯りをinながた」会場のスタジオから生中継をいたします。より多くの仲間を増やし、小さな声でも集まればきっと望みは叶う!はず、あなたもぜひFMYYの仲間となって平和への声をあげてください。いつでもFMYYはあなたのお越しをお待ちしています。キムチアキ

「コミュニティAD」カテゴリーアーカイブ

2025年11月第2週神戸市立中学の[トライやるウィーク]今年も受け入れた5人のFMYYジングル5選!

今年も受け入れた神戸市立中学校の「トライヤル・ウィーク」5人のそれぞれのFMYYの真髄をジングルにしました!ぜひ5人それぞれのつかみをお聞きください。

ネパール語とベトナム語もあり!

**トライやるウィーク:兵庫県が実施している、中学2年生を対象とした1週間の社会体験活動です。

その最初は1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災!その時地域の避難所となった中学校。

自分たちの学校が避難所になった中学生たちは、避難している地域の皆さんへのボランティア活動にも深く関わりました。

その中学生たちの活躍は、中学校の先生たちにとっても目を見張るものがありました。

そのことをきっかけに、子どもの「心の教育」の充実を図るため、3年後の1998年、被災地の中学での取り組みとしてだけではなく

全県的な公立中学での実施となりました。

「トライやる」とは、「トライ:挑戦する」とともに、学校・家庭・地域による連携することを表しています。

学校・家庭・地域が連携して、生徒が職場体験や福祉体験などの活動を通して、自らの生き方や将来について

考える機会を与えることを目的としています。

FMYYでは、震災から生まれた「たかとりコミュニティセンター」での多様な人々が住むこのまちのまちづくりの団体と共に活動しています。

まちが多様であり、それぞれの違った力がこのまちをより豊かに輝かしいものにしていくことを

体感できる場として、受け入れを継続しています。

今回もベトナムからやってきた生徒やネパールからやってきた生徒が参加しました。

まだ日本語が上手ではない彼らと一緒に活動することで、日本人生徒がベトナムやネパールという国への

興味関心の目や耳が開いたことは、FMYYという存在意義の一つでもあります。

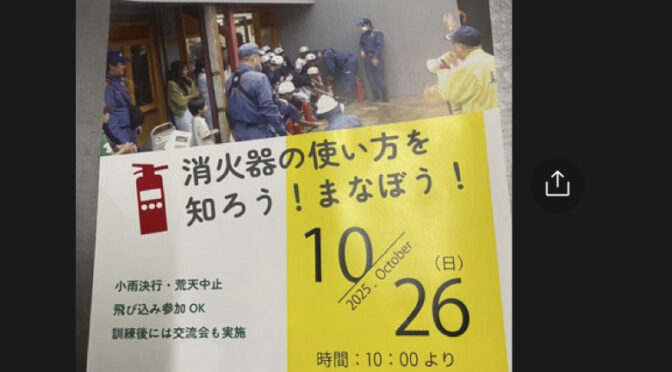

2025年10月26日日曜日今年も実施!「まるごオアシスでの消火器訓練」ネパール人留学生も参加!

今年も開催されました「消火器訓練」

開催場所は「丸五市場」に生まれた防災空地「まるごオアシス」

防災だけではなく、下町芸術祭2025でのダンスパフォーマンスの場所として活用される、地域のコミュニティスペース。

今回も地域の日本語学校、神戸新長田日本語学院の若い2人の留学生が参加。

古い木造長屋の建物での火災発生を想定した消火器での訓練を実施しました。

訓練の目的としては、古い建物が多い地域での火災の危険性を認識し、実際に消火器(今回は訓練用の水消火器)を使って火を消す訓練を行うこと。

実際の炎に向かって水消火器で消火を行います。

訓練は成功しましたが、消火器の噴射時間は、水消火器でも本物の消火剤の消火器でも14秒しか持続しません。

火が自分の背を越えるぐらい大きくなったらすぐに119番に電話することの重要性が強調されました。

また、お年寄りが多い地域のため、「火事ですよ」と声をかけて一緒に避難することもとても大切です。

この丸五市場に並んで立っている建物に住んでいる日本語学院の外国人留学生にも、地域の防災福利コミュニティの人々が参加を呼びかけ

共に地域を守る仲間として声を掛け合っています。

2025年10月4日「震災30年FMYYから見た災害と復興」「つぎはぎ防災」多重被災地で弁護士が見た一番の問題、「心が折れること」 弁護士:津久井進パート2

多重被災地で弁護士が見た一番の問題、「心が折れること」

能登半島では、2007年、2023年、2024年の地震に加え、

豪雨被害や行政の混乱も重なり、被災者が繰り返し困難に直面しています。それは災害法制や被災者支援制度が複数回の災害に対応しきれず、

この動画では、阪神・淡路大震災から30年を目前に、兵庫県弁護士会所属の津久井進弁護士が、近年多発する自然災害における被災者支援の課題と、その根本にある**「孤立」**の問題について語っています。

1. 多重被災地が抱える一番の問題

多重被災地(特に能登半島など)では、度重なる災害と行政の混乱が重なり、被災者が繰り返し困難に直面し、最終的に**「心が折れること」**が最も大きな問題であると指摘されています 。

これは、日本の災害法制や被災者支援制度が複数回の災害に対応しきれず、結果として被災者が制度の隙間に陥ってしまうためです。

2. 災害支援制度の「3つの失敗」

津久井弁護士は、被災者支援の制度には、以下の3つの意味で「うまくいっていないこと」があると解説しています。

🔳制度そのものがない場合 :

阪神・淡路大震災時、家の再建を支援する制度はほとんどなく、国からの義援金のみでした。この教訓から、被災者生活再建支援法が作られ、現在では最大300万円の支援金が出るようになりました。

🔳制度があっても中身が不十分な場合 ]:

当初の支援金制度は、金額が少なく、また家屋の修理に使ってはいけないなど、被災者の実情に合わない規定がありました。これは2007年の能登半島地震などを経て、民主的な議論と立法運動により、使いやすい制度へと改善されてきました。

🔳制度があっても知られていない・使えない場合:

制度の存在を知らない、理解できない、または恥ずかしいといった理由で**「声なき声」**となってしまう被災者が多く存在します [06:14]。

東日本大震災の事例として、字の読み書きができないため支援制度を申請できず、8年間もボロボロの家で暮らしていた方がいたことが紹介されました 。

3. 「声なき声」と人権の課題

命があっただけ良かったではない [09:50]:災害後の支援において、私たちは制度以上に、**「命があっただけ良かったじゃないか」**といった無責任な言葉で、震災障害者などの被災者を深く傷つけてしまった側面があると述べています。

「我慢の美徳」を乗り越える [12:38]:災害時に日本人が示す「我慢」の態度は、しばしば本当の声が押し潰されている結果であると指摘。津久井弁護士は、被災者が勇気を出して声を出すことは、次の被災者を救うための**「義務」**であると強調しています [13:04]。

4. 孤立を防ぐための対策

最大の災害は**「孤立」**であるとし、孤立を防ぐために「災害ケースマネージメント」や「繋がり」が重要だと語られています 。

🔳孤立を防ぐ3つのステップ :

「繋がりを持つ」:地域社会での日常的な繋がり。

「専門家の手」:医者、弁護士、福祉の専門家など、必要なリソースとの繋がり。

「理解をすること」:制度の枠から外れがちな「半端な高年齢」(50~60代)や、手帳を持たない発達障害など、多様な人々の困難を理解し合う仕組みづくり。

私たちができる小さな勇気 [19:28]: 日々の生活の中で、会釈をした人にあえて「おはよう」と声をかけたり、電車で席を譲ったりといった**「ほんのちょっとだけの勇気」**を出すことが、災害時に機能する「繋がり」を育む基礎になると締めくくっています [20:26]。

動画情報

タイトル: 2025年10月4日「震災30年FMYYから見た災害と復興」「つぎはぎ防災」多重被災地で弁護士が見た一番の問題、「心が折れること」 弁護士:津久井進パート2

チャンネル名: FMわぃわぃ

公開日: 2025-10-04

URL: http://www.youtube.com/watch?v=TbRdqj2sOqI

2025年10月4日「震災30年FMYYから見た災害と復興」〜災害での一番重要な視点、それは人権 〜弁護士:津久井進 その1

震災30年FMYYから見た災害と復興

「つぎはぎ防災」

多重被災地で弁護士が見た一番の問題、「心が折れること」

「2025年10月4日『震災30年FMYYから見た災害と復興』

〜災害での一番重要な視点、それは人権 〜弁護士:津久井進 その1

弁護士の津久井進氏が、阪神・淡路大震災の復興に携わってから30年目となる経験に基づき、

近年の多発する自然災害における最も重要な視点、それはすなわち「人権」

なんだと強く発言されました。

被災地に関わる人々は、被災者の「心が折れる」というその瞬間に立ち会うことが間々あり

そのことに気づく!力が重要です。

すべての人々は自分が人間らしく生きていく、生活できる環境にあるか?

それが自分に保証されていると感じることが大切です。

そうでなければ生きていく力、未来に対しての希望を失ってしまう、

つまり「心が折れてしまう」のです。

多重被災による心の疲弊

能登半島では、2004年、2007年、2023年、2024年の地震に加え、

大雨被害や行政の混乱も重なり、被災者が繰り返し困難に直面しました。

立ちあがろうと、やっと未来が見えてきた、という時に再びの被災は「心が折れる」ほどの苦しみであり

現在は他の要因も重なりこの「心が折れる」という状態に陥っておられる方が多数です。

特に能登の被災地においての現状がこの「心が折れる」方々を生み出している、

それは、既存の災害法制や支援制度が複数回の災害に対応しきれていないため、

被災者が制度の隙間に陥ってしまうことが原因とされています。

災害における最も重要な視点:人権

津久井弁護士は、災害において最も大事なものは「人権」であると強調しています。

一般的には防災や制度設計、システム作りが優先されがちですが 、人権こそが「目的」であり、

法律、制度、道路、建物といった「ハード」は全て、その人権を守るための「手段」であるべきだと主張しています。

複合災害の例としては古くは30年前の阪神・淡路大震災における地震と金融ショック、二重ローンや、

東日本大震災における地震、津波、原発事故などが挙げられます。

さらには熊本地震での2度にわたる地震が傘あんって起きたことや能登半島での地震の後の大洪水など

度重なる災害を例に挙げ、複合的な問題が被災者に突きつけられる現状について解説しています。

災害現場では往々にして目的と手段の位置関係がテレコになることが起こります。

阪神・淡路の時はなかった制度が、現在は出来上がっていることからよりその傾向が大きいいと言えます。

人権擁護が一番の目的であるということを心せねばなりません。

この最重要の人権という視点よりも、すでにある制度に被災状況を合わせていく、、、ということが、

実は一番の問題であります。

例えば、仮設住宅を「制度上1年で出ることになっているから」という理由で、

行き場のない被災者に退去を迫るような事態は、「おかしい」と感じる心が必要であり、それを対して声を上げることが重要です。

未来への教訓、まだ被災していない地域のみなさんへの伝承として

過去の災害で味わった苦難を失敗としてきちんと認識し、再び他の地域で同じ失敗を繰り返さないこと!

そのためには、成功体験だけではなく、このような失敗体験、人の痛みに気づけなかったその体験談をこそ

届けていく必要があります。

なお、この講演の「解決の道」については、次回のパート2で詳しく解説していただきますので

ぜひ続けてご覧ください。

動画のURL: http://www.youtube.com/watch?v=jIQdmk-vw9E チャンネル名: FMわぃわぃ

2025年9月11日木曜日「自由演劇倶楽部えん」第5回朗読劇「震災列車」

「震災列車」 阪神・淡路大震災30年を迎えて

脚本:長谷美喜

出演:自由演劇倶楽部えん

◆登場人物演者

吉沢奈津子:岩尾弘子

七海 :倉地千宙

陸 :堀内ケント

老人 :佐藤博史

乗客 英子:朝倉有子

静代:古崎有里

良英:今別府宏

和子:高村陽子

車掌 :清水邦厚(30年前)

:福地啓子(現在)

◆ナレーション

あきみちよ