JR新長田駅前広場からの実況中継を実施します。

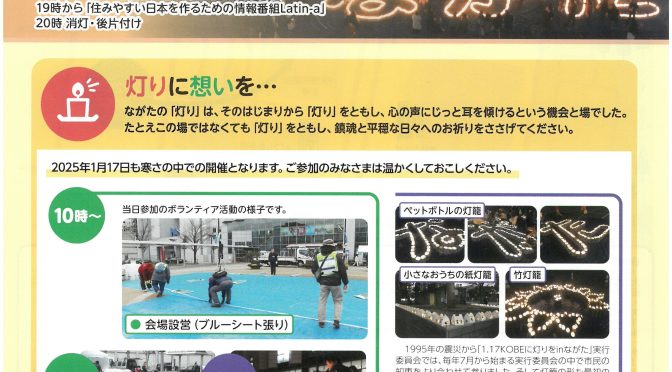

12時から20時までの予定。  会場の灯籠は3つの種類、ペットボトルで作られた灯籠、竹の灯籠、そして靴のまち長田をイメージする靴箱で作られた紙の小さなお家型の灯籠です。そして最初は「阪神・淡路大震災の記憶を語り継ぐための企画番組」

会場の灯籠は3つの種類、ペットボトルで作られた灯籠、竹の灯籠、そして靴のまち長田をイメージする靴箱で作られた紙の小さなお家型の灯籠です。そして最初は「阪神・淡路大震災の記憶を語り継ぐための企画番組」

1.風化を防ぐ先人たちの知恵を知る

2.登場する新しい語り部世代の声に耳を傾ける

この4本を現場からの実況中継を交えつつお送りします。

「「1.17震災関連行事」」カテゴリーアーカイブ

登場する新しい語り部世代の声に耳を傾ける企画番組「1.5世代が語り継ぐ阪神・淡路大震災」その3

阪神・淡路大震災直前に生まれ、幼児期、子供時代、思春期を被災地で暮らした、いわば震災1.5世代の3人の若者たちが受け継ぎ、語る大震災の体験と記憶。

「1.5世代が語り継ぐ阪神・淡路大震災」その3

セグラ ジェラルドさんが語り継ぐ阪神・淡路大震災

神戸市須磨区在住の日系ペルー人3世。

両親も神戸市須磨区在住のペルー人で、母親は沖縄をルーツにもつ日系2世。

両親が出産のため、一時帰国したリマの実家で1994年8月15日に生まれる。

VISA申請のため、先に神戸に戻った両親が大震災に遭遇。

本人は2歳半のとき、来日。

以来、被災地で育つ。

現在、JICA草の根援助プロジェクト技術協力事業のFMYYスタッフとして、神戸とリマを往復しながら、

両国の架け橋として防災知識の普及活動に取り組む。映像収録時、30歳

登場する新しい語り部世代の声に耳を傾ける企画番組「1.5世代が語り継ぐ阪神・淡路大震災」その2

大震災直前に生まれ、幼児期、子供時代、思春期を被災地で暮らした、いわば震災1.5世代の3人の若者たちが受け継ぎ、語る大震災の体験と記憶。

「1.5世代が語り継ぐ阪神・淡路大震災」その2

米山 未来さんが語り継ぐ阪神・淡路大震災

語り手紹介:1994年11月7日に、兵庫県津名郡北淡町(現:淡路市)に生まれる。

0歳のとき被災。 父親は北淡震災記念公園 野島断層保存館総支配人。東京の大学を卒業。

現在、阪神・淡路大震災の語り部として、SNSなどをとおして、大震災の記憶を伝える活動を続けている。

映像収録時、30歳

FMYYシリーズ その1「災害の記憶を風化させないために」 林 勲男

1995年1月に発生した阪神・淡路大震災について伝える人と防災未来センターの活動、特に資料室の役割について具体的に紹介した後、

神戸市内で展開する他の伝承活動を見ていく。

災害の経験やその記憶を伝える試みは、日本では長い歴史があり、そこには災害という出来事を伝えるだけでなく、犠牲者を供養し、経験から学んだことを教訓として伝えることによって、将来に災害が発生した場合、犠牲者などの被害をできる限り少なくしたいという願いがある。

日本各地の事例を紹介し、伝承に伴う課題を認識し、日常生活の一部として、すなわち地域文化としての伝承のあり方を考える。

人の記憶は年月が経つに従い、日々の暮らしに追われる中で次第に薄れていく。

さらには、新たに発生した大きな出来事によって記憶が上書きされてしまうと、過去の経験はより深層に沈み込み、細部を思い出すことが難しくなる。記憶のそうした性質に抗うように、災害の記憶を伝えていくことの必要性・重要性がますます声高に叫ばれている。

1995年1月に発生した阪神・淡路大震災について伝える人と防災未来センターの活動、特に資料室の役割について具体的に紹介した後、神戸市内で展開する他の伝承活動を見ていく。災害の経験やその記憶を伝える試みは、日本では長い歴史があり、そこには災害という出来事を伝えるだけでなく、犠牲者を供養し、経験から学んだことを教訓として伝えることによって、将来に災害が発生した場合、犠牲者などの被害をできる限り少なくしたいという願いがある。日本各地の事例を紹介し、伝承に伴う課題を認識し、日常生活の一部として、すなわち地域文化としての伝承のあり方を考える。

災害の記憶を風化させずに持続させる、言い換えれば災害経験を伝え受け継いで行くことで、災害リスクと共存している現実を知り、防災意識を高め、防災・減災に向けた行動に結びつけていくための素地づくりである。

エフエム二風谷放送(愛称:FMピパウシ)8月11日第280回

280回目

テーマ:8月6日と9日に「平和祈念式典」が執り行われた。

8月→シニヨラプ(アイヌ語)

◆地域のニュース

①アイヌ民族全国調査へ

政府、知事の求めに応じ

7月13日付 北海道新聞より

②アイヌ文化周遊バスきょうから

平取 高野さん、川奈野さんデザイン

7月25日付 北海道新聞「日高」版より

③「小学生議員」町に質問

7月26日付 北海道新聞「日高」版より

④英のアイヌ遺骨返還へ

えりも・浦河・釧路の3体

7月31日付 北海道新聞より

⑤動き出しそう 竹喜さんのリアル

アイヌ民族博物館で生誕90年展

8月2日付 北海道新聞より

⑥平取町が「おためし留学」

全国の中学生対象 10月に2泊3日

8月8日付 北海道新聞より

◆萱野志朗のコメント

「梨乃と啓介のポンノ ポンノ」(47)

テーマ:「チプサンケについて」

担当:原田啓介 原田梨乃

◆「萱野茂二風谷アイヌ資料館」からのお知らせ

◆カムイユカラの紹介コーナー

「ニンニンケッポ ホクフ ヌムケ」

(ホタルの婿選び)

語り:鍋沢ねぷき さん

録音:1969(昭和44)年2月19日

『萱野茂のアイヌ神話集成第3巻』

「カムイユカラ編Ⅲ-3」より

担当:植松由貴

◆小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話(42)

担 当:小松和弘(アイヌ語ペンクラブ会員)

◆平取高等学校の存続について(5)

熊谷厚子(平取高等学校運営協議会委員)

植松由貴の朗読のコーナー(10)

作品名:「狩小屋でクモ神が夢を」

『アイヌと神々の物語

―炉端で聞いたウウェペケレ―』

著者:萱野茂(山と渓谷社2020年4月)

担当:植松由貴

◆二風谷小学校だより(17)

遠山昌志(二風谷小学校・校長)

テーマ:夏休みが2日間延長された

◆エンディング

①本日の放送について(感想)

②「ピパウシ」からのお知らせ (仙石裕子)

③ 締めの言葉 萱野志朗

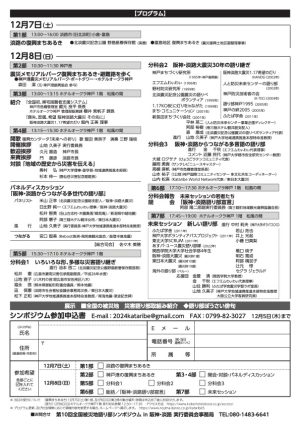

2024年12月7日(土) 北淡震災記念公園野島断層保存館 見学・語り部

2024年12月7日(土) 北淡震災記念公園野島断層保存館 見学・語り部