4月22日の第9回KOBEビジョンひろめ隊♡のゲストは、育もう「魔法のことば」

私たち育もう「魔法のことば」グループは、子どもの体験学習や見守りなど、子どもや青少年が、地域で健やかに育ち、暮らしていくための活動に取り組んでいます。

メンバーは14人で、子どもの健全育成に関心のある人が集まっています。

グループ名については、特に文化の伝承やことば使いの教育などにも

取り組んでいきたいとの思いから、育もう「魔法のことば」としました。

昨年度は、市立青少年補導センターの指導員による特別街頭補導を見学したり、県立美術館において、親子で作品鑑賞を行いました。

また、あいな里山公園において、親子でとんど焼きを見学し、日本の伝統文化を体験してもらいました。

今年度も、子どもに伝統文化を伝え、たくましい次世代が育っていくきっかけを提供したいと思っています。

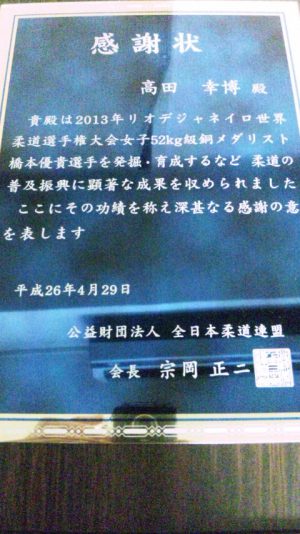

しかし道場では、オリンピアンを育てるのではなく「敗者に寄り添う」指導を進めておられます。

しかし道場では、オリンピアンを育てるのではなく「敗者に寄り添う」指導を進めておられます。