「南の風~奄美編」3月18日土曜日5時~6時

「南の風~奄美編」3月18日土曜日5時~6時

2017年3月の放送今月の番組特集は〈2017年奄美ふゆ旅〉の話のつづきです。

毎年冬に旅している奄美群島(鹿児島の南、沖縄の北)。

いつも4日間の旅程ですが、一日ごとに違う島をめぐるというあわただしさ。

前回まず最初に訪れた沖永良部島のことをしゃべりました(22年間奄美に通っていますがはじめて実見する民俗祭祀「墓正月」についてを中心に語ったのです)。

今回は徳之島のことを語ります。

徳之島といえば、泉重千代さんや本郷かまとさんといった世界最高齢の人たちを輩出した長寿の島。

かつ、2008~12年の市区町村別の合計特殊出生率で、徳之島の三町(徳之島町、天城町、伊仙町)が全国ランキングで10位の中に入るという子宝に恵まれた島なのです(伊仙町が全国第一位。合計特殊出生率は2.81)。

沖永良部島から徳之島へは、船で移動します。

隣り合った島なのでたった二時間の旅なのですが、いつもこの移動を心から楽しみにしています。

もともと1969年にはじめて沖縄へ旅行した時も神戸・中突堤から船出した経験があり、南に向かう旅は船で移動するものだという第一印象が根づいています。

数年前も飛行機が突然点検することになって欠航となり、鹿児島から船に乗って奄美群島に向かい、船内で知り合った未知の人と酒盛りをしていたこともあります。船の旅は出会いの機会でもあるのです。

後日談ですが、今回わたしが船に乗り込んでいたことを何人かの知人に見られていて、船はいわば奄美群島村の乗り合いバスのような人と人の距離の短さがあります。

さて、徳之島に着くと、写真のように句会を始めます。

わたしは詩と俳句を書いています。

奄美と俳句についてはまたの機会で詳しく述べますが、俳句は島の人たちが、奄美の自然の中で暮らし、季節の移ろいを感受して、それを文芸に表現するのですから、シマンチュの生の息吹がよく表現されていて、わたしには刺激的なのです。句の合評だけではなく、句の背景である島の習俗や歴史についても話し合う機会ともなり、聴いているだけでも楽しいひとときです。

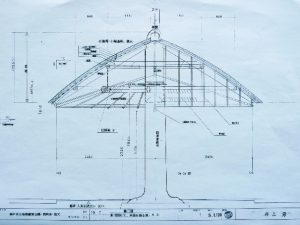

旅の三日目。徳之島から奄美大島に今度は飛行機で移動します。ところが、わたしを島内で先導してくれた人が「島時間」(=ゆったりとこだわりのない時間感覚で行動すること)で動いていたために、飛行機に遅刻。さいわい一日二便あるので、夕方の出発まで、もういちど島内をめぐろうということになり、それでは徳之島町母間(ぼま)集落にあるカトリック教会に行きましょう、ということになったのです。書き始めると、長くなるので番組を聴いてもらいたいのですが、奄美群島のキリスト教信者の人口比は4%。全国平均が1%ですから、4倍の数値となります。しかも奄美大島、徳之島は、プロテスタントよりカトリックの信者が多いという特徴があります。ついでにいうと、わたしが通った西宮市の私立小学校は、コンベンツァル・フランシスコ修道会が運営していまして、たまたま奄美大島を宣教している修道会でもあったので、こうしたカトリック縁でも奄美に親しみを感じていたのです。

さてこのように飛行機に遅刻しても、くじけずに旅を続けます。このくじけないありよう(奄美大島では「ストゴレ(スットゴレ)精神」といいます)こそが、シマンチュの本質の心意気のひとつでもあるのです。

「南の風~奄美編」3月18日土曜日5時~6時

「南の風~奄美編」3月18日土曜日5時~6時

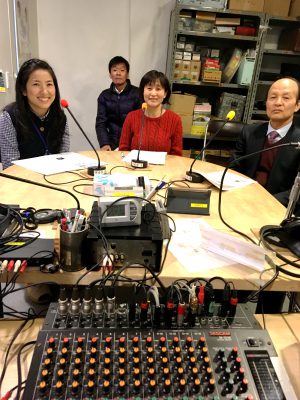

ミキサーはcrewの高松純一さん、そしてもう一人の参加者上澤寛文さん。

ミキサーはcrewの高松純一さん、そしてもう一人の参加者上澤寛文さん。