毎月第1土曜日と第3土曜日は今ちゃんのみなさんにお伝えしたいニュースです。そしてもちろん今ちゃんこと今井正さんは「1.17KOBEに灯りをinながた」実行委員会の委員でもありますので、金千秋と共に「1.17会場」での様子をお話しました。

そして少し遅れて仕事終わりに駆けつけてくれた藤田学君からはJR新長田駅前の会場FMわぃわぃサテライトテントでの対応を話してもらいました。

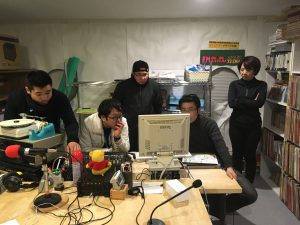

番組後半の10分間は、藤田君と一緒にFMわぃわぃサテライトテントでの音響、ミニFM、インターネット、会場撮影など担当した5人のCrewたちのメッセージをお届けしました。写真左から高松純一、橋爪明日香、橋本昌樹、藤田学、上澤寛文。

FMわぃわぃにとって音響機材の不具合は泣き所。高松中心に試行錯誤を繰り返し、少ない予算、長老級の機材たちの機嫌をとりつつ、総合プロデューサーの無茶な要求をクリアするため知恵を絞ってくれます。

2018年度は藤田、上澤Crewの提供でインターネット配信クリアしました。ミニFMは橋本Crewが、関西学院大学山中ゼミのトランスミッター設置をしてくれました。

2019年はこの会場にお集りのみなさんのそれぞれの想いをインターネットで全国に配信したいと思いました。

あなたも文字の周りにこぼれる「声で伝える!」その取り組みの仲間になってみませんか~~