今回も石倉泰三さんと金千秋でお送りしました。

YouTubeのクロマキーの端っこがちょっと切れて、FMYYのスタジオのドアが見えているのはご愛敬♬

泰三さんが21日から10年前から支援しているカンボジアに行かれるので、早めの収録となりました。

カンボジアで見聞きしたもの、都会から出たごみは、遠く離れた田舎に捨てられ、そしてそこで生活している人々がいること。

ごみは灼熱の熱帯の暑さで、ぶすぶすと熱をもち、火事になることもあるそうです。

貧しさの中で障害を持つ者は捨ておかれている。。。。そんなカンボジアの中で地域の子どもたちのための学校作り=スラロニュプロジェクトが始まり、それが10年を迎える2020年。

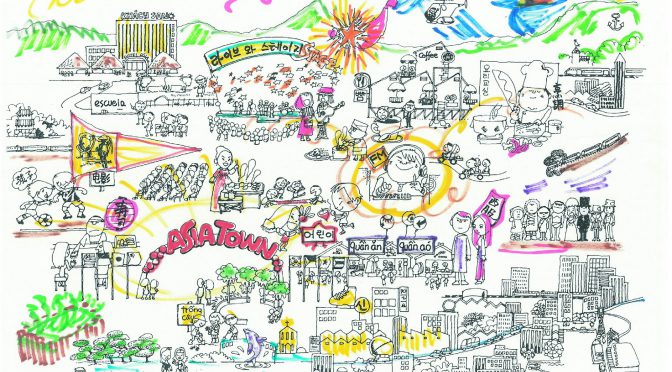

世界と神戸・長田をつなぐ活動が続けられています。

まちの中にある問題、生活の中でごみが出るのはあたり前のこと、それを格差の中で、弱い、貧しいものの方に押し付ける。見えないようにして、快適な暮らしを続ける。

その排除する気持ちは、日本の部落問題や障害者問題や外国人問題、いろんな問題の根本にあるという話となりました。

一方泰三さんと阪神・淡路大震災で繋がった山田洋二監督。その映画が伝えたいものとネットワーク長田が地域で行っていることがリンクするからこその長いお付き合いになっているということも分かりました。

ゆっくりと、ゆったりと二人の「気づき」をお聞きください。

現在駒が林3丁目は、きれいに整備され、今はお宝で飾られたり、「たかとり教会」のぺーパードームやぺーパーハウスとして新たな光が当てられている「紙管」でのガーデンの間仕切り創り。これは寿紙管工業組合の田中さんの多大な支援で行われています。

現在駒が林3丁目は、きれいに整備され、今はお宝で飾られたり、「たかとり教会」のぺーパードームやぺーパーハウスとして新たな光が当てられている「紙管」でのガーデンの間仕切り創り。これは寿紙管工業組合の田中さんの多大な支援で行われています。

いことが心残りだと話されました。

いことが心残りだと話されました。