第298回目

テーマ:2月4日は「立春」でした。

2月→ハプラプチュプ(アイヌ語)

著作権フリー楽曲

① 2026日胆(にったん)この人に聞く

国立アイヌ民族博物館 野本正博館長(62)

2026年1月10日付北海道新聞「日高」版より

② オピニオン・コラム

記者の視点 報道センター 高木乃梨子

アイヌ新法改正見送り

国は差別防ぐ具体策を

1月25日 北海道新聞より

③ アイヌモシリの会設立

奪われた大地・言葉、チャランケで取り戻す

1月25日付 朝日新聞より

④ 平取町民に商品券2万円分

平取町 物価高対策、3月にも

1月30日付 北海道新聞「苫日」版より

⚫️萱野志朗のコメント

「梨乃と啓介のポンノ ポンノ」(65)

テーマ:雪や雨のアイヌ語名

担当:原田啓介 原田梨乃 原田色璃

⚫️「萱野茂二風谷アイヌ資料館」からのお知らせ

⚫️カムイユカラの紹介コーナー

「チロンヌプ アイヌ コチャランケ」

(キツネのチャランケ)

語り:鍋沢ねぷき さん

録音:1968(昭和43)年4月17日

⚫️『萱野茂のアイヌ神話集成』カムイユカラ編Ⅱ

担当:植松由貴

⚫️ 小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話(60)

担 当:小松和弘(アイヌ語ペンクラブ会員)

⚫️平取高校及び平取町の魅力化について(23)

インタビューコーナー

ゲスト:三橋孝臣さん 平取高校 校長

熊谷厚子(平取高等学校運営協議会委員)

⚫️二風谷小学校だより(35)

遠山昌志(二風谷小学校・校長)

テーマ:三学期が残りわずかとなりました。

⚫️「恒太のやさしいアイヌ語」のコーナー(8)

テーマ:「イタク」について

担当:小杉恒太

エンディング 萱野志朗

① 本日の放送について(感想)

② 「ピパウシ」からのお知らせ (仙石裕子)57:40

③ 締めの言葉 萱野志朗

- 2025/06/25 2024年度FMわぃわぃ決算報告(2025年6月14日通常総会が開催され承認されました)

- 2025/06/25 2024年度FMわぃわぃ事業報告(2025年6月14日通常総会が開催され承認されました)

- 2024/08/03 2023年度報告書・決算報告

Tháng 2 năm 2026 (Phần 1) “Tết Nguyên Đán Việt Nam (1)” 2026年2月(Part 1)「ベトナムのテト(旧正月)(1)」

Xin chào quý vị và các bạn, Anh Thư và Hayashi Takaya của Việt Nam yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt sống tại Nhật trong chương trình ngày hôm nay.

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。

Chương trình hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về Tết Nguyên Đán 2026- Tết Bính Ngọ.

Tết là dịp đánh dấu năm mới theo âm lịch, và cũng là thời gian để gia đình sum họp, tưởng nhớ tổ tiên và cầu chúc may mắn cho năm mới. Giống như Tết của Nhật Bản, đây là khoảnh khắc thiêng liêng, nhưng người Việt có rất nhiều phong tục độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc.

本日の番組では、2026年の旧正月、丙午(ひのえうま)のテトについてご紹介いたします。

テトは旧暦の新年を迎える行事であり、家族が集まり、先祖を敬い、新しい年の幸運を祈る大切な時間です。日本のお正月と似いていますが、ベトナムには民族色豊かな独自の習慣が数多くあります。

Nghỉ Tết Bính Ngọ sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2026, ngày 17 tháng 2 sẽ là ngày đầu tiên của năm mới âm lịch Bính Ngọ. Ngoài Việt Nam thì một số nước châu Á khác như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc cũng ăn Tết âm nên các công ty có giao dịch quốc tế với những nước ăn Tết âm lịch cần để ý ngày nghỉ Tết để sắp xếp công việc trong thời gian phù hợp.

2026年の丙午のテト休暇は2月14日から始まり、2月17日が旧暦の元日となります。ベトナム以外でも、中国、台湾、韓国など旧暦の正月を祝う国があり、これらの国と取引のある企業は旧正月の休暇期間を考慮して業務を調整する必要があります。

Trước khi Tết đến khoảng một tuần, người Việt tổ chức cúng Ông Công Ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Theo truyền thuyết, ba vị thần bếp sẽ lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng về những việc xảy ra trong gia đình suốt một năm. Vào ngày này, mọi người chuẩn bị mâm cúng, vàng mã và thả cá chép ra sông hồ vì cá chép được xem là phương tiện đưa Ông Táo về trời. Đây cũng là thời điểm mọi gia đình bắt đầu dọn dẹp bếp núc và chuẩn bị cho một năm mới sạch sẽ, may mắn.

テトの約1週間前、旧暦12月23日には、かまどの神様(Ông Công Ông Táo)を祀る行事が行われます。伝説によると、三柱のかまどの神様が天に昇り、一年間の家族での出来事を玉皇大帝に報告するとされています。この日、人々は供え物や紙のお金を準備し、神様の乗り物とされる鯉を川や池に放ちます。また、この頃から家庭では台所を中心に大掃除をはじめ、新しい年を清らかに迎える準備をします。

Khi Tết đến gần, người Việt dọn dẹp và trang trí nhà cửa, mua sắm bánh kẹo, trang phục mới. Giao thông trong những ngày cận Tết trở nên đông đúc và bận rộn hơn. Gia đình nào có điều kiện gói bánh chưng thì sẽ mua lá dong, mua gạo, tổ chức gói bánh trong gia đình rất vui. Bánh chưng có hình vuông còn bánh tét có hình trụ dài nhưng xét về nguyên liệu thì đều giống nhau.

テトが近づくと、家の掃除や飾りつけを行い、お菓子や新しい服を買い揃えます。テト直前の交通はとても混雑し、街は活気にあふれます。家庭に余裕がある場合は、バイチュン作りのために葉やもち米を買い、家族みんなで楽しく作ります。バインチュンは四角形、バインテトは細長い円筒形ですが、材料はほとんど同じです。

Các bà mẹ vào những này Tết sẽ rất bận rộn vì phải chuẩn bị đồ ăn Tết và các mâm cúng dâng lên tổ tiên, thần linh. Tuy chuẩn bị cho Tết là vất vả nhưng vì Tết là nét đẹp văn hóa lâu đời, thể hiện sự ấm áp, đoàn kết và tinh thần lạc quan của người Việt nên ai ai cũng đón Tết trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

テトの時期、母親たちは祖先や神様に供える料理やお供え物の準備でとても忙しくなります。準備は大変ですが、テトはベトナムの長い歴史を持つ美しい文化であり、温かさ、団結、そして前向きな精神を象徴しています。そのため、人々はみんな喜びや幸せに満ちた気持ちでテトを迎えます。

Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

これで本日の番組は終了です。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。

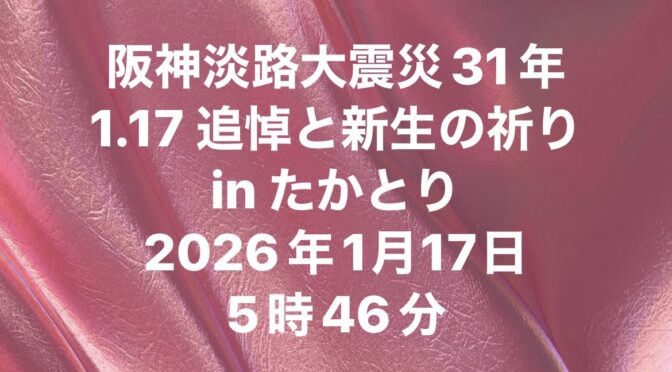

2026年1月23日「 らの会わぃわぃbyネットワークながた」第107回JR新長田駅前広場で開催第28回『1.17KOBEに灯りをinながた』会場の模様をダイジェストでお届けします!

この動画は、阪神・淡路大震災の追悼行事の模様をダイジェストで収めたものです。

1. 運営・準備の様子

会場での設営、ボランティアへの注意事項の共有、パンやコーヒーの提供に関する打ち合わせなど、イベント運営の裏側が記録されています。

2. 駒ヶ林中学校 1年生によるメッセージ

震災を知らない世代の中学生が、家族や地域から聞いた震災の教訓について述べています。

「私たちが安心して過ごしている毎日は決して当たり前ではありません」

「震災の教訓を忘れず、防災について一人一人が考え、日々の行動に生かしていくことが大切です」

メッセージの後、復興を願う歌「しあわせ運べるように」が合唱されました。

3. 学生ボランティアの言葉

神戸大学などの学生たちが、ボランティアに参加した感想や決意を語っています。

・神戸大学の学生: 春から教員になるにあたり、震災を知らない子供たちにどう教訓を伝えていくべきか、今日の経験を生かしたいと述べています。

・神戸親和大学の学生: 大阪出身で神戸での「1.17」の重みを初めて知り、将来教師として震災を風化させないようにしたいと語っています。

4. 黙祷 夕方の5時46分

時刻が5時46分(※動画内では夕方の5時46分に合わせて実施)になると告げられ、会場全体で犠牲者への黙祷が捧げられました。

5. 竹灯籠の様子

日が落ち、広場に並べられた竹灯籠に火が灯され、震災への思いを馳せる幻想的な会場の様子が映し出されています。

2026年1月17日第28回「1.17KOBEに灯りをinながた」@JR新長田会場 カリフォルニア州立大学の学生もボランティアに参加

カリフォルニア州のシリコンバレーに位置するカリフォルニア州立大学サンノゼ校の冬期日本人類文学授業の一環で留学中の約16名が「1.17KOBEに灯りをinながた」実施会場、JR新長田駅前広場でのボランティア活動に参加してくれました。

学生を代表し、4年生のフランシスコが今日のボランティア参加体験、そしてその中で皆が語った震災と復興の集合的記憶とその継承の意味について、感想を語ってくれました。

通訳は、授業の教員で今日の引率をした金美穂先生です。

『カリフォルニアでも、地震や火災など多くの自然災害が多民族的集合居住地域を特に破壊しますが、これは階級や人種差別など社会経済的格差も起因しています。

そんな中コミュニティの絆があってこそ命や生活の営みが可能になり、皆に希望を与える...

こんな普遍的な人間の支え合いにこの長田で直接触れることができて光栄だと、カリフォルニアに帰ってもこの思いを念頭に隣人と助け合っていきたい』

と、フランシスコは思いを語ってくれました。

Tháng 1 năm 2026 (Phần 3) “Mỹ Du Ký (8): Cảnh báo thiên tai”2026年1月(Part 3)「アメリカ紀行(8): 災害警報」

2026年1月のPart 1とPart 2では、1995年の阪神・淡路大震災と「1.17 KOBEに灯りをinながた」についてお伝えしてきました。Part 3のアメリカ紀行では私がアメリカ滞在中に経験した大雨についてご紹介します。

Trong Phần 1 và Phần 2 của chương trình tháng 1 năm 2026, chúng ta đã nói về trận đại động đất Hanshin Awaji năm 1995 và “Lễ thắp nến tưởng niệm KOBE 1.17 tại Nagata.” Trong Phần 3, Mỹ Du Ký, Takaya sẽ chia sẻ về trận mưa lớn xảy ra trong chuyến thăm Hoa Kỳ.

アメリカにいた時、警報の案内がスマートフォンに来たことがありました。オレンジ郡では2月ごろは雨が降ることが多かったので、家から出かける時には雨の影響についてあまり気にしていませんでした。しかし、家に帰ってから、警報の情報を受け取ったことで心配になり、スクリーンショットを撮りました。

Khi tôi ở Mỹ, tôi nhận được một tin nhắn cảnh báo trên điện thoại. Tháng Hai ở Quận Cam thường mưa rất nhiều, nên khi ra khỏi nhà tôi không quá lo lắng về ảnh hưởng của mưa. Tuy nhiên, khi về đến nhà, tôi nhận được thông tin về cảnh báo, điều này khiến tôi lo lắng nên đã chụp ảnh màn hình lại.

Public Alerts

Flash Flood Warning for Orange County, California

Active for next 14 minutes

National Weather Service

2019年2月2日 Google 緊急速報

カリフォルニア州オレンジ郡に局地的洪水警報

今後14分間有効

国立気象局

Thông báo khẩn cấp từ Google ngày 2 tháng 2 năm 2019

Cảnh báo lũ quét tại Quận Cam, California

Có hiệu lực trong 14 phút tới

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia

その日はイベントに参加していました。イベントが終わると、とても強い雨が降っていました。普段はバスに乗ったり、歩いたりしますが、その日はタクシーで帰ることにしました。高速道路では雨がとても強くなり、視界が悪くなりました。タクシー運転手は降りるべき出口を逃してしまったので、タクシーの代金は高くなってしまいました。大回りして帰っていると雨が弱まりましたが、自分が借りていた部屋は雨漏りをしていました。

Hôm đó tôi tham dự một sự kiện. Sau sự kiện, trời bắt đầu mưa rất to. Bình thường tôi đi xe buýt hoặc đi bộ, nhưng hôm đó tôi quyết định bắt taxi về nhà. Mưa rất lớn trên đường cao tốc, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Tài xế taxi đã bỏ lỡ lối ra, vì vậy tiền taxi khá cao. Khi tôi đi đường vòng về nhà, trời tạnh mưa, nhưng phòng tôi thuê lại bị dột.

同じイベントに参加していた人たちや同じ家でルームシェアをしていた人たちも大雨のことは何も気にしていませんでした。そのため、私は大事とは考えませんでした。その後、洪水のニュースは見なかったので、問題なく雨は止んだのでしょう。しかし、今振り返ると、警報が出ているのにも関わらず歩き回ったり、タクシーで家に帰るというのは、危険なことだと思います。

Những người tham dự cùng sự kiện và những người cùng phòng với tôi dường như không hề quan tâm đến trận mưa lớn. Vì vậy, tôi không nghĩ đó là vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi cũng không thấy tin tức nào về lũ lụt sau đó, nên tôi đoán là mưa đã tạnh mà không gây ra vấn đề gì. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi nghĩ việc đi bộ hoặc bắt taxi về nhà khi có cảnh báo lũ lụt là rất nguy hiểm.

2025年末、この番組の収録のためにインターネットで情報を調べると、近くにあるディズニーランド・リゾートもこの日は早く閉園したようです。NWS(アメリカ国立気象局)のホームページ(https://www.weather.gov/lox/ )には日本と同じようなハザードマップがありました。ZIPコード(郵便番号)を入れると、その地域の天気の情報を見ることができます。今回の番組の最初に紹介したスクリーンショットの画像はGoogleからの通知でしたが、情報源はNWS(アメリカ国立気象局)だったようです。今、冷静に考えると、NWS(アメリカ国立気象局)のウェブサイトでハザードマップを確認しようと考えますが、2019年の時点ではそのような考えはありませんでした。

Cuối năm 2025, khi tôi tìm kiếm thông tin trực tuyến để quay chương trình này, tôi phát hiện ra rằng khu nghỉ dưỡng Disneyland gần đó cũng đóng cửa sớm vào ngày hôm đó. Trang web của Cục Khí tượng Quốc gia (NWS) (https://www.weather.gov/lox/) có bản đồ nguy hiểm tương tự như ở Nhật Bản. Bằng cách nhập mã bưu chính, bạn có thể xem thông tin thời tiết cho khu vực đó. Ảnh chụp màn hình được hiển thị ở đầu chương trình này là thông báo từ Google, nhưng nguồn thông tin dường như là từ NWS (Cục Khí tượng Quốc gia). Nghĩ lại bây giờ, tôi sẽ cân nhắc kiểm tra bản đồ nguy hiểm trên trang web của NWS (Cục Khí tượng Quốc gia), nhưng vào năm 2019, tôi không hề nghĩ đến điều đó.

日本では、地震があったり、台風が来たりする時は、気象庁のホームページを見ることにしています。気象庁には、多言語サイトもあります。気象(天気、大雨、高温など)・地震・津波・火山に関する情報が15言語で表示されます。

Ở Nhật Bản, khi có động đất hoặc bão sắp xảy ra, tôi luôn kiểm tra trang web của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Cơ quan này cũng có một trang web đa ngôn ngữ. Thông tin về khí tượng (thời tiết, mưa lớn, nhiệt độ cao, v.v.), động đất, sóng thần và núi lửa có sẵn bằng 15 ngôn ngữ.

Multilingual Information on Disaster Risk Reduction

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

ベトナム語での情報は、以下のページを見てください。

Để xem thông tin bằng tiếng Việt, vui lòng xem trang sau:

Thông tin liên quan đến khí tượng (thời tiết, mưa to, nhiệt độ cao v.v.) – động đất – sóng thần – núi lửa

https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=vn