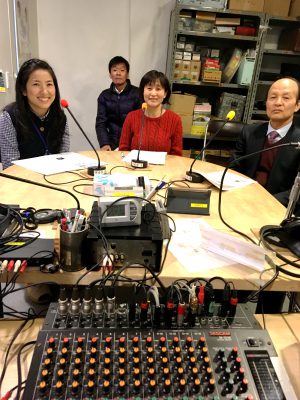

2017年3月4日のワンコイン番組。最初に陸前高田臨時災害FMの元パーソナリティ阿部裕美さんに電話中継をしました。

本日の参加者は、今井正さん、宮川清さん、宮川信子さん、朴明子さん、上澤寛文さん。

それぞれに話題を持ち寄りました。今井さんは税金について!宮川(清)さんはその話題に合わせてオリンピックの税金の使われ方、宮川(信)さんは声を上げていくことの大切さ、朴明子さんはコリアンにとって、3月は3・1(独立運動)の韓国のジャンヌダーク柳寛順(ユ・グアンスン)いろんな語りがありました。

この東日本大震災で非常に大きな役目を果たした臨時災害FM!その中のひとつです。阿部さんは、そこで3年半にわたってパーソナリティを務め、現在は筑前高田の市街地のかさ上げされた高台に2棟建つ復興住宅の1階の市が開設した交流スペースで社会福祉協議会の一員として担当されています。かさ上げされたその土地の下には地域の人々にとって、2011年以前の自分たちの町があり、自分たちの家がある。。。。ということでした。2015年に公開されたドキュメンタリー映画「波のした、土のうえ」を思い出しました。

FMYYのスタッフや支援者やいろんな人々が陸前高田を訪れることになりました。被災地との繋がり~~それは単に被災地同志という事だけでなく、未来の世代の住みやすい、住み続けたいまちづくりとはなにか?それを共に考える、知恵のやり取りをする仲間です。こういう仲間が日本中、世界中に増えていくことこそ、この国を強く豊かで美しいものにすると心から信じています。

たかとりコミュニティセンターの中庭では、その仲間の一人、長くFMYYで「チャオ・カック・ヴァン」というベトナム人のための番組を担当していたヴィンさんが朝日放送の取材を受けています。

海を越えてきた仲間たち~~~それはもう私たちの力強い地域の仲間なのです!!壁はいらない!!

2月25日第4土曜日の17時半~18時

2月25日第4土曜日の17時半~18時